健康管理の

コロナウイルスとは?

世界的なパンデミックを引き起こしたCOVID-19や、一般的な風邪などの原因となるコロナウイルス。一言でコロナウイルスと言っても、実はさまざまな種類が存在します。それぞれの特徴や感染のしくみ、症状の違いを理解し、効果的な予防法を知りましょう。

- 監修

- KARADA内科クリニック 医学博士 五反田院長/日本感染症学会専門医 佐藤昭裕 先生

コロナウイルス

って何?

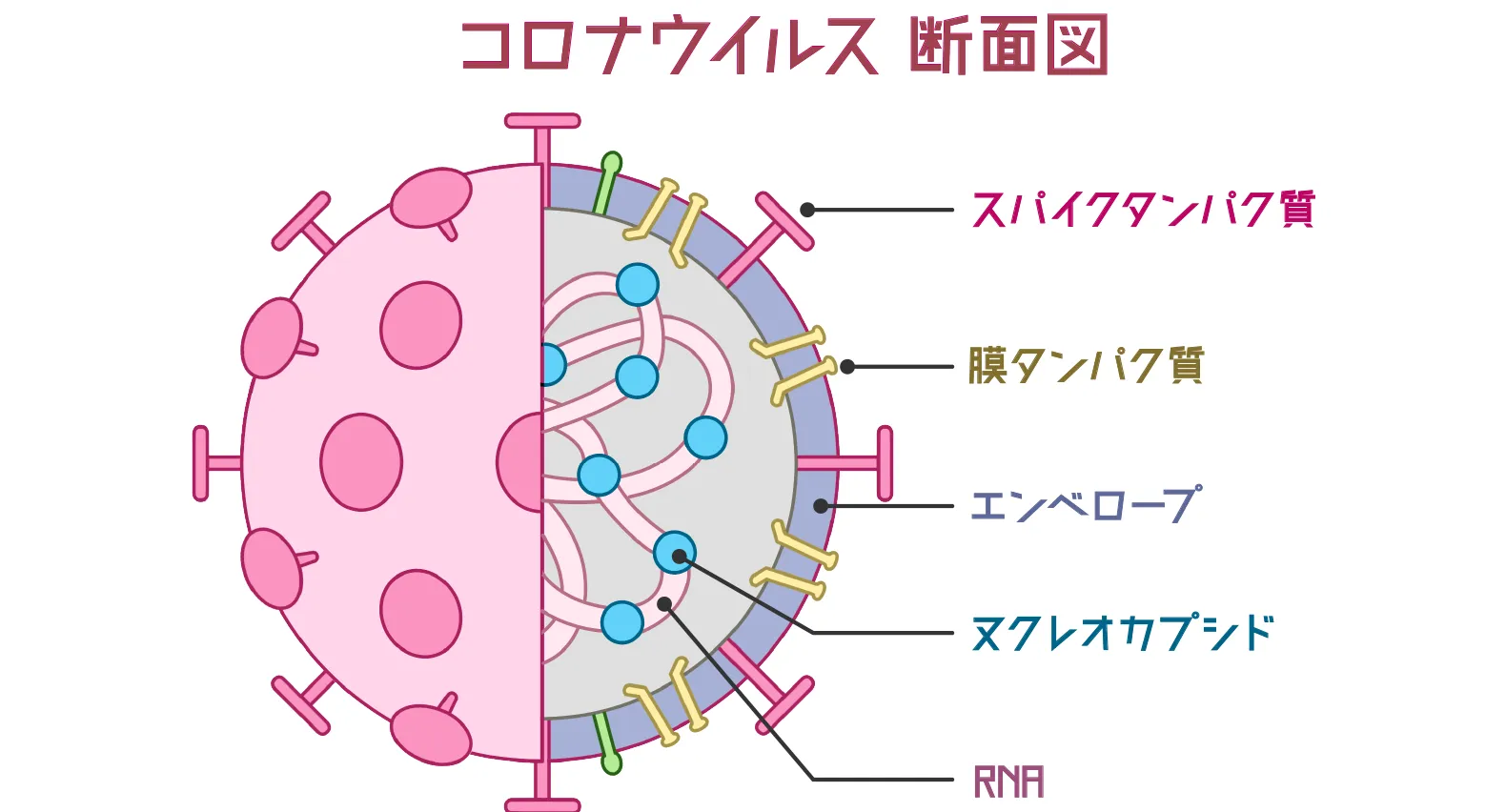

コロナウイルスは、人や動物に感染するウイルスの一種で、エンベロープを持つRNAウイルスです。大きさは直径約80〜120ナノメートルの球形で、その表面には突起状のスパイクタンパク質がたくさんあり、冠のような形に見えます。そのため、ラテン語で王冠という意味のコロナ(corona)という名前がつきました。

エンベロープとはウイルスの外側にある脂質でできた膜のことです。このエンベロープは石けんやアルコールで壊れやすく、コロナウイルスに手洗いやアルコール消毒が効果的なのはこのためです。

RNAウイルスとは遺伝物質がRNA(リボ核酸)でできているウイルスで、遺伝物質がDNA(デオキシリボ核酸)でできているDNAウイルスよりも不安定で変異が起こりやすいウイルスです。

コロナウイルスは主に、下記のような構造を持つウイルスです。

- スパイクタンパク質:ウイルスの表面にある突起状のタンパク質。

- エンベロープ:ウイルスの外側を覆う脂質の二重膜。

- 膜タンパク質:エンベロープに埋め込まれていて、ウイルスの形を保つはたらきを持つ。

- ヌクレオカプシド:ウイルスの中心部にあり、遺伝情報であるRNAを保護。

- RNA:ウイルスの遺伝情報を担い、新しいウイルスをつくるための設計図

人に感染する

コロナウイルスと

動物に感染する

コロナウイルス

コロナウイルス科(Coronaviridae)に属するウイルスはいくつか種類があり、人に感染するものとしては以下の4種類が知られています。

- 一般的な風邪の原因となる従来型コロナウイルス(HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1)

- 重症急性呼吸器症候群(SARS)の原因となるSARS-CoV

- 中東呼吸器症候群(MERS)の原因となるMERS-CoV

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の原因となるSARS-CoV-2

また、動物に感染して深刻な症状を引き起こす可能性のあるコロナウイルスには、豚流行性下痢ウイルス(PEDV)、豚伝染性胃腸炎ウイルス(TGEV)、鶏伝染性気管支炎ウイルス(IBV)、マウス肝炎ウイルス(MHV)、猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)があります。

これらのウイルスは決まった動物に感染するもので、他の生き物に感染することは基本的にありません。

さまざまな

コロナウイルスの『今』

人に感染するコロナウイルスの中でも、一般的な風邪の原因となる従来型コロナウイルスはかかっても軽い症状にとどまるため、問題視されることは基本的にありません。

重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)の原因となるコロナウイルスは重症肺炎を引き起こすことがあり、日本では2類感染症に分類されています。とはいえ、SARSはさまざまな対策によって感染が抑えられた結果、2004年以降は新規感染例が報告されていません。MERSも中東地域を中心とした限定的な発生にとどまっています。

2019年に発生した新型コロナウイルスが世界的なパンデミックを引き起こし、私たちの生活様式を大きく変えたのは記憶に新しいところです。日本では現在、新型コロナウイルス感染症は百日咳や風疹、破傷風などと同等の5類感染症となりましたが、引き続き、身近な呼吸器感染症として今後も付き合っていく必要があると考えられます。

コロナウイルスが

感染するしくみ

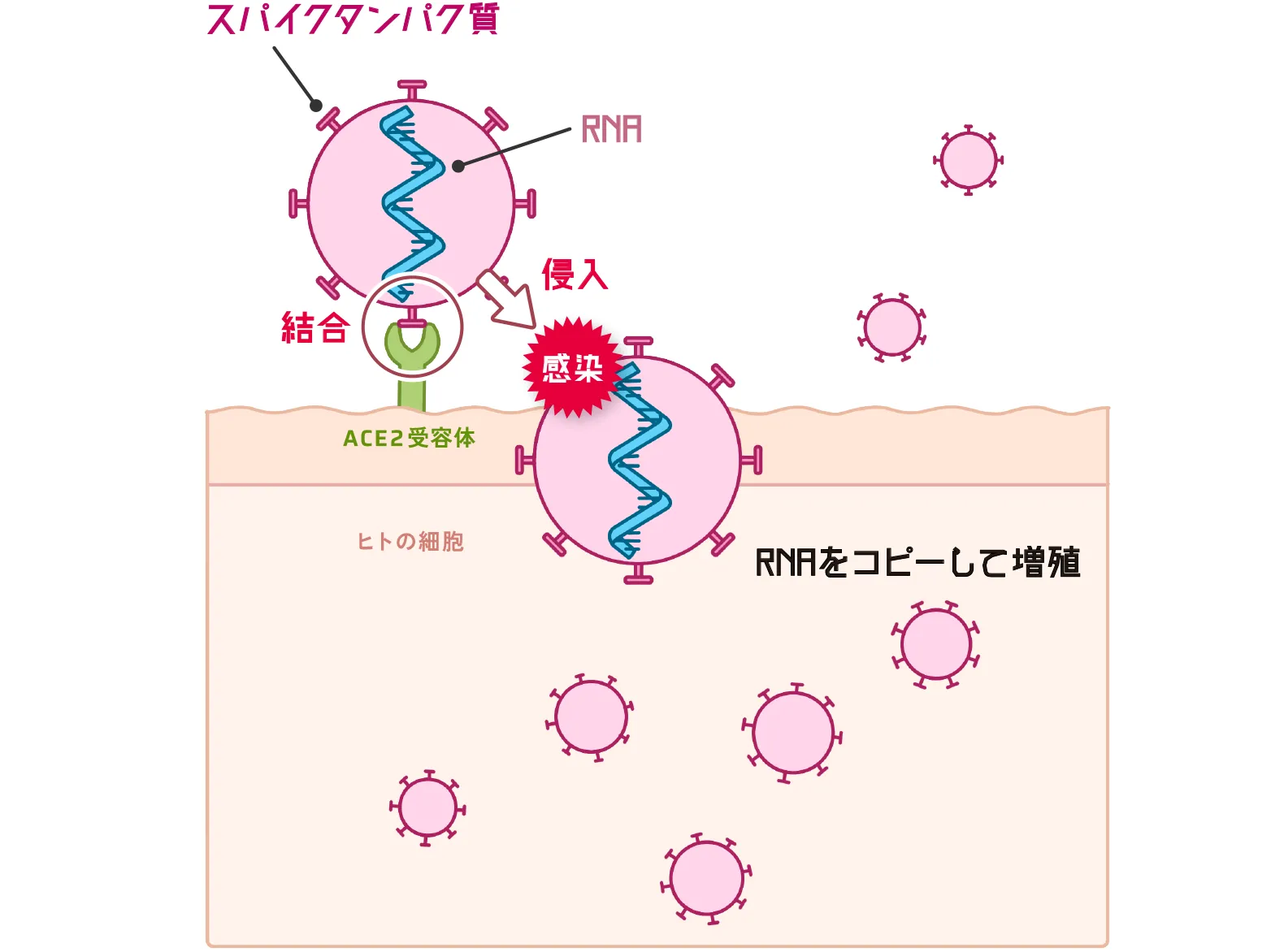

コロナウイルスの表面にあるスパイクタンパク質はヒトの細胞表面にあるACE2受容体に結合・吸着して細胞内に侵入します。その後、細胞の機能を利用して自分のコピーをつくり出し、どんどん感染を広げていきます。

コロナウイルスの主な感染経路は「飛沫感染」「エアロゾル感染」「接触感染」の3つです。

飛沫感染は、感染者の咳やくしゃみ、会話などで放出される唾液や鼻水などの飛沫を吸い込んだり、自身の粘膜面に付着したりすることで感染します。マスクなどで飛沫が飛ばないようにすることが予防につながります。

エアロゾル感染は飛沫よりさらに小さな粒子が空気中に長時間漂い、それを吸い込むことで感染する経路です。このため、飛沫感染よりも離れた場所でも感染しますが、換気によって防ぐことができます。

接触感染は、ウイルスがついた物体にさわった後に目や鼻、口をさわることでウイルスが体内に侵入するという経路です。手洗いや消毒が予防につながります。

新型コロナウイルス

に感染した場合の

症状

新型コロナウイルス感染症によって現れる症状にはさまざまなものがありますが、もっとも一般的な症状は発熱と乾いた咳です。全身の倦怠感や筋肉痛、関節痛、喉の痛みや頭痛、下痢、味覚や嗅覚の異常が現れることもあります。

重症化すると息切れや呼吸困難などの呼吸器症状が強くなる場合があります。また、感染しても症状が現れない人もいます。

新型コロナウイルスは変異株によって症状のパターンが変化することもありますので、今後も注意しつつ、最新の情報をチェックするようにしましょう。

新型コロナウイルス

に

感染したかな?

と思ったら

新型コロナウイルスの症状は一般的な風邪やインフルエンザと似ているため、正確な判断を自己で行うのは難しいです。発熱、咳、喉の痛み、倦怠感といった症状が現れたら、まずは無理をせず休みましょう。新型コロナウイルス感染症かな?と思ったら、医療機関に連絡して受診が必要か確認することをおすすめします。

感染したとわかったら、医師の指示に従いましょう。症状や健康状態は人それぞれですから、適切な対応も異なります。軽症の場合は自宅での療養が基本となります。ゆっくり休息をとって体力回復に努め、水分補給をこまめに行いましょう。高齢者や基礎疾患がある方に対しては、重症化リスクを下げる効果のある抗ウイルス薬もあります。また、症状の経過観察も重要です。高熱が長く続いたり、症状が急激に悪化したりしたら、すぐに医療機関に連絡してください。

2023年5月8日以降、新型コロナウイルスに罹患したとしても法律に基づく外出自粛を求められることはなくなりました。外出の判断は個々に委ねられますが、厚生労働省のホームページでは、発症日を0日目として5日間は外出を控えることが推奨されています。5日目にも症状が続いている場合は、熱が下がり症状が軽くなってから24時間ほど経過するまでは外出を控え、症状の重さに応じて医師に相談しましょう。

新型コロナウイルスに感染してから症状が現れるまでの期間は最短で1日、最長で14日ですが、感染後3〜5日で発症することが多いようです。

また、発症する2日前から発症した後の7~10日間はウイルスを排出しており、特に発症後の5日間が他人に感染させるリスクが高いと言われています。自宅療養の際は同居者に感染させないため、可能であれば個室で過ごし、共用部分の利用は最小限に抑えましょう。手洗いや消毒、マスク、換気など基本的な感染予防対策を徹底し、ウイルスを広げないように注意しましょう。

コロナウイルスから

身を守るために

コロナウイルスから身を守るための基本的な対策はまず、石けん・ハンドソープを使った丁寧な手洗いやアルコール消毒です。また、人が多い場所や医療機関を受診する際は、なるべく密閉・密集・密接の「三密」を避け、マスクを着用しましょう。室内では換気を行い、部屋の中にいるウイルスの量を減らすようにしましょう。新型コロナウイルスについては重症化を防ぐためのワクチンも効果的です。

ウイルス飛沫は空気が乾燥しているほど浮遊しやすく遠くまで飛ぶため、乾燥する冬に流行しがちです (夏は暑くてクーラーをつけるため換気がおろそかになり流行します)。湿度が高いとウイルスは遠くまで飛ぶことができないため、湿度にも気を配りましょう。

また、免疫機能が正常に維持されるよう、睡眠の質や食事の栄養バランスにも気をつけ、適度な運動を心がけましょう。

これらの基本的な対策は新型コロナウイルスだけでなく、他の感染症予防にも役立ちます。