健康管理の

熱中症とは?

近年は地球温暖化の影響で、これまでにない猛暑が増えています。環境省や気象庁からは「熱中症警戒アラート」や「熱中症特別警戒アラート」が発表され、自治体では「クーリングシェルター」を開設するなど、社会全体で熱中症対策に取り組んでいます。

熱中症は単なる夏バテではなく、重症化すれば命に関わる緊急事態です。熱中症にはどんな症状があるのか、なぜ起こるのか、対処法や予防法などを知り、暑い夏を安全に過ごしましょう。

- 監修

- KARADA内科クリニック 医学博士 五反田院長/日本感染症学会専門医 佐藤昭裕 先生

熱中症って

どんな症状のこと?

高温多湿な環境に体が適応できないと、体温を調節する機能が正常に働かなくなり、体の中に熱がこもった状態になってしまいます。そのせいで起きるさまざまな健康障害を熱中症と言います。

めまいやほてりといった比較的軽い症状から、吐き気や嘔吐、けいれんや失神といった重い症状も見られ、重症化すると死亡する例もあります。

かつて日射病や熱射病と呼ばれた症状も熱中症の一部で、現在は熱中症という呼び方に統一されています。

暑い日だけ発症するとは限らず、気温が低くても湿度が高いと発症することがあります。また、屋外だけでなく、屋内でも発症することがあります。

どうして

熱中症になるの?

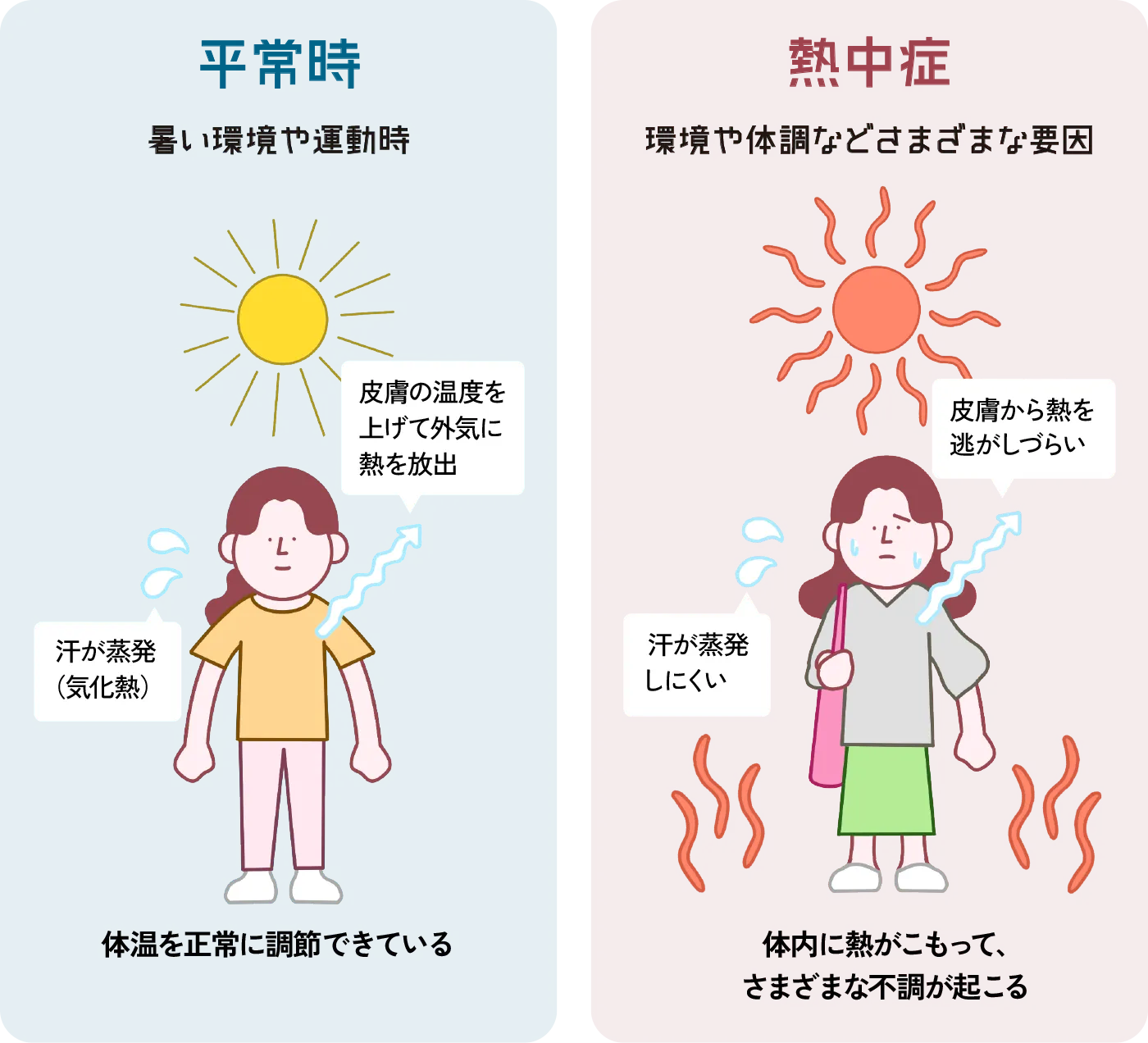

普段、私たちの体は、気温の上昇や運動などで体温が上がると、皮膚に血液を集めて皮膚温度を上昇させたり、汗をかいたりすることで熱を外に逃がし、体温を調節しています。

周囲の気温が高くなると、皮膚から熱を外に逃がしづらくなります。また、湿度が高い環境では汗が蒸発しにくいため、気化熱による体温冷却が難しくなります。その結果、体温調節機能が正常に働かず、熱中症のリスクが高まるのです。

熱中症かなと

思ったら

熱中症の症状にはさまざまなものがあり、めまいやほてり、立ちくらみ、気分が悪い、大量に汗をかく、頭痛や吐き気、筋肉痛といったものがあります。いつもよりぼうっとしてしまう……というのも熱中症の初期症状の一つです。

気温や湿度の高い環境でそのような症状が出たら、すぐに涼しい場所に移動し、水分と塩分を補給しましょう。

軽い症状の場合、涼しい場所で休めば回復することが多いです。ただし、意識がもうろうとしている、まっすぐ歩けない、体温が著しく高いといった症状が見られる場合、重症の可能性があります。自己判断せずにすぐに救急車を呼びましょう。

熱中症になりやすい

環境とは

気温や湿度が高いと熱中症になりやすくなります。アスファルトやコンクリートなどは熱を蓄えやすく、人が密集している場所も気温が上がりやすくなります。 特に都市部ではヒートアイランド現象により、郊外よりも気温が高くなる傾向があります。

また、直射日光の当たる屋外だけでなく、風通しの悪い室内や、エアコンのない密閉された空間も熱中症になりやすく危険です。

では、熱中症はどれくらいの気温や湿度から注意すべきなのでしょうか?熱中症のリスクを判断するため、アメリカで1954年に提案された「暑さ指数(WBGT:Wet Bulb Globe Temperature)」という指標があります。

WBGTは「気温」「湿度」「周辺の熱環境(日射・輻射など)」の3つから総合的に評価した指標で、気温と同じ摂氏度(℃)で表されますが、気温とは異なります。表記が紛らわしいため、環境省の熱中症予防情報サイトでは、単位を省略してWBGTと記載しています。

日本生気象学会の「日常生活に関する指針」によると、WBGTが28℃以上31℃未満は厳重警戒とされていて、「外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。」と注意事項に記載されています。

公益財団法人日本スポーツ協会の「熱中症予防運動指針」においても、WBGTが28℃から31℃、気温が31℃から35℃は厳重警戒とされ、「熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。10~20分おきに休憩をとり水分・塩分の補給を行う。暑さに弱い人(体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など)は運動を軽減または中止。」と記載されています。

環境省の熱中症予防情報サイトでは、毎年4月頃から10月までの間、全国のWBGT実況と予測を発表していますので、参考にして熱中症予防に役立ててください。

熱中症の後遺症にも

気をつけて

熱中症は軽度であってもまれに後遺症を引き起こす可能性があり、重症の熱中症の場合は重篤な後遺症を起こすこともあります。後遺症の主な症状は記憶障害や集中力の低下、頭痛、めまい、倦怠感などです。

熱中症は回復した後も無理をせず、十分な休息をとり、水分や塩分をこまめに補給しましょう。症状が長引く場合や、体調が普段と違うと感じたら、すぐに医療機関を受診してください。

熱中症を

予防するには?

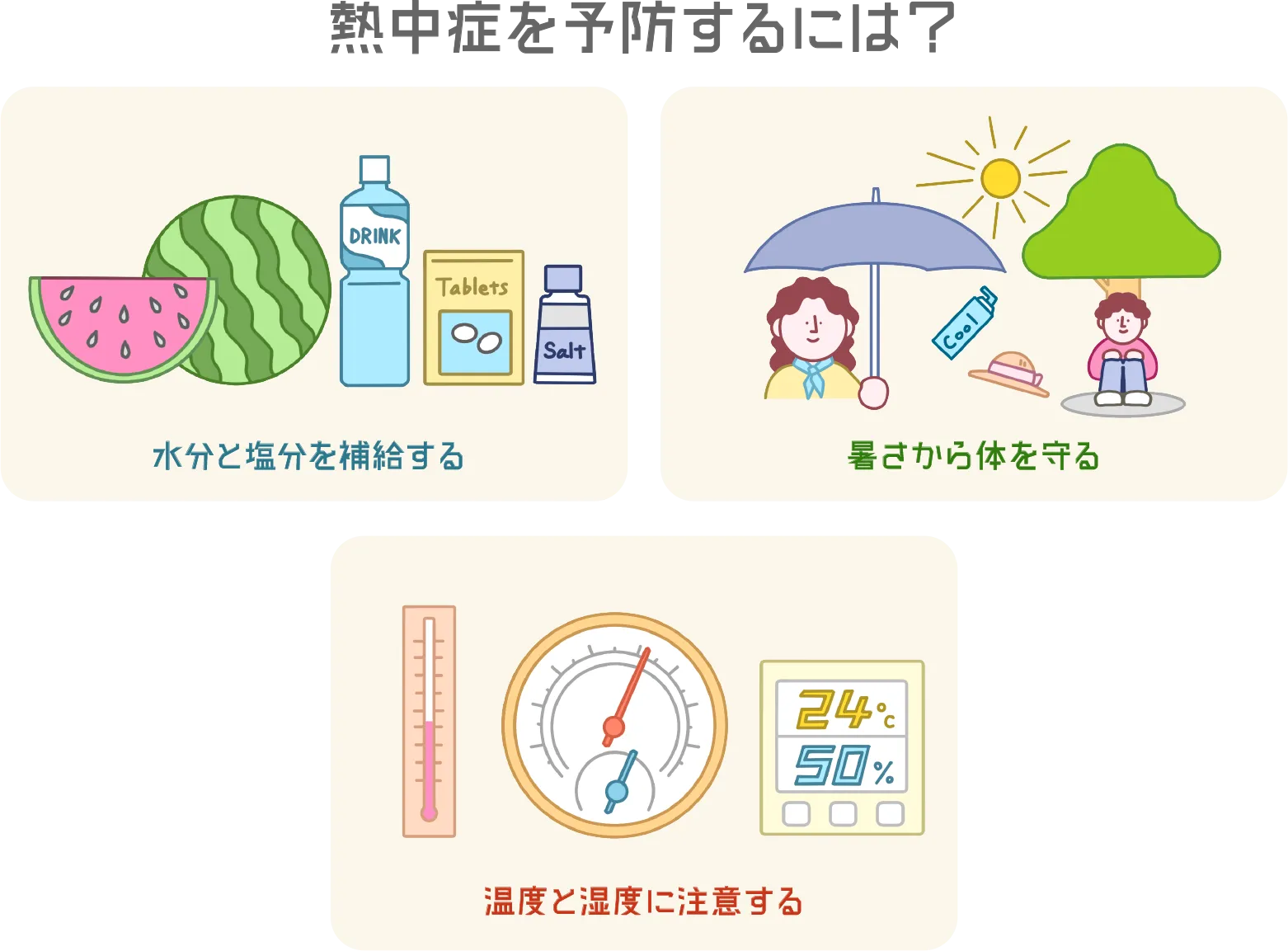

熱中症はならないための予防が最も大切です。予防するための3つのポイントを押さえておきましょう。

1つ目のポイントは「水分と塩分の補給」です。のどが乾く前に、こまめに水分を摂りましょう。汗をかいたときは塩分も補給することが大切です。水分と塩分を同時に摂ることができる、経口補水液が効果的です。

経口補水液はドラッグストアなどで購入できますが、自宅で作ることも可能です。水1リットルに砂糖を40グラム、塩を3グラム、レモンなどの柑橘果汁をお好みでプラスしてください。

厚生労働省の「職場における熱中症予防対策マニュアル」では、WBGTが基準値を超える時に「0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム40~80mg/100㎖のスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度は摂取することが望ましい」とされています。

一般的なスポーツドリンク500mlには20g以上の糖質が含まれており、カロリーも100kcalを超えるものが多いため、ダイエット中の方や糖尿病などの持病がある方は、糖分の少ない経口補水液を選びましょう。

2つめのポイントは「暑さから体を守ること」です。直射日光を避けることと、体を冷やすことを念頭に、服は通気性の良い素材を選び、外出時は帽子や日傘を活用しましょう。ネッククーラーや冷感タオルなどの冷却グッズの活用や、涼しい場所で定期的に休憩することも効果的です。

3つめのポイントは「湿度と温度に注意すること」です。温湿度計を置いてチェックしたり、エアコンや扇風機を使って温度と湿度を管理したり、といった対策がおすすめです。

知っておきたい

熱中症警戒アラート

地球温暖化の影響で夏の猛暑が深刻化しています。日本国内において、熱中症で救急搬送される人は毎年数万人以上で、死亡者数も増えています。こういった状況を受けて、国や自治体もさまざまな対策を行っています。

環境省と気象庁が共同で発表している従来の「熱中症警戒アラート」に加えて、2024年4月、より危険度の高い「熱中症特別警戒アラート」が新たに導入されました。全国の観測地点で翌日のWBGTが35℃以上の予測時に発表されます。

熱中症特別警戒アラートが発表されたら、次のことを心がけましょう。

- 適切にエアコンを使用するなど、涼しい環境で過ごす

- 高齢者や子どもなど、熱中症になりやすい人の体調変化に気を配る

- 学校や職場、イベントなどは活動の中止や変更を検討する

- 近くの指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を利用する

WBGTや熱中症特別警戒アラートの情報は、環境省の「熱中症予防情報サイト」で確認できます。

国や自治体の

熱中症対策

2023年に気候変動適応法が改正となり、熱中症対策が大幅に強化され、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)制度や、地域で熱中症対策の普及啓発を行う「熱中症対策普及団体」を指定する制度が設けられました。

クーリングシェルターとは市区町村長が指定する冷房設備を備えた施設で、基本的には熱中症特別警戒アラートが出た際に開放されるものですが、伊賀市など、アラートの有無にかかわらず開放する自治体もあるようです。

普段から水分補給などの熱中症予防対策を行いつつ、WBGTや熱中症特別警戒アラート、クーリングシェルターも賢く活用し、暑い夏をすこやかに乗り切りましょう。