からだの

自律神経とは?

自律神経は活動と休息のリズムをつくり、体をすこやかな状態に保ってくれている神経系ですが、ストレスや不規則な生活でバランスが崩れると自律神経失調症になってしまい、さまざまな不調を引き起こします。体の不調を感じたら自己判断はせずに医療機関を受診しましょう。

- 監修

- かなまち慈優クリニック 院長/医学博士・総合内科専門医・消化器病学会専門医 高山哲朗先生

自律神経って

どんなもの?

私たちの体にはたくさんの神経があり、それらをまとめて神経系と呼びます。神経系は中枢神経系と末梢神経系に分けられ、中枢神経系は全身から感覚の情報を集めたり、思考や運動などの指令を出したりする役割を持っています。中枢神経系に感覚情報を伝えたり、体の各部位に中枢神経系からの指令を伝えたりするのが末梢神経系です。

自律神経は末梢神経系の一種で、交感神経と副交感神経の2つから構成されています。手足を動かす運動神経とは異なり、私たちの意思とは無関係に機能しているのが特徴です。24時間休むことなく、呼吸や消化、体温調節など、生命維持に欠かせない機能を自動的に調整し続けてくれています。

暑い日でも寒い日でも人間の体温が36度前後で保たれていたり、食べ物を食べると消化が始まったりするのは自律神経の働きによるものです。

交感神経と副交感神経の役割

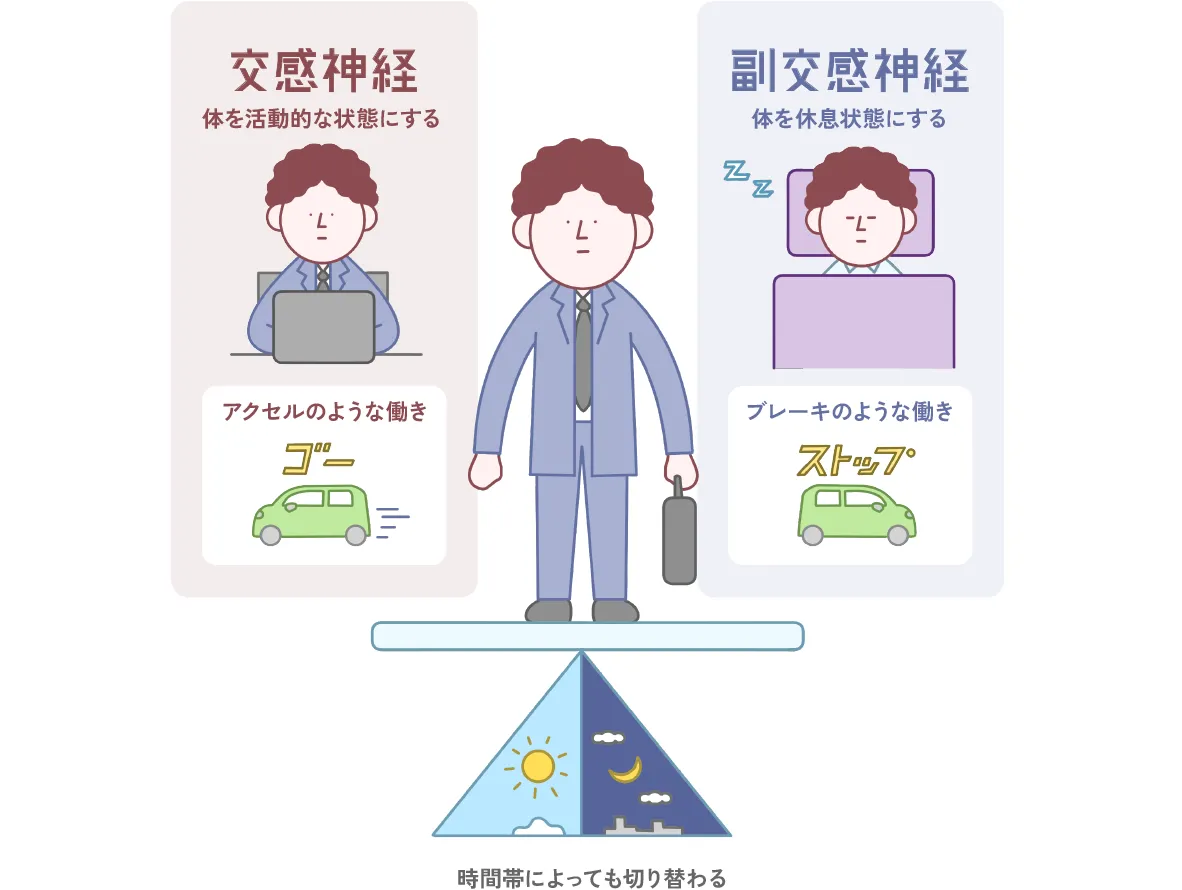

自律神経を構成する交感神経と副交感神経は互いに正反対の働きをすることで体のバランスを保っています。

交感神経はアクセルのような働きをし、心拍数を上げたり、血圧を上昇させたり、筋肉への血流を増加させたり、体を活動的な状態にします。運動時やストレスを受けた時などに優位になり、体が活発に動ける準備を整えます。

副交感神経はブレーキのような役割を持ち、心拍数を下げたり、血圧を下げたりして体をリラックスさせ、休息モードにします。消化器系の活動を活発にして栄養の吸収を助けたり、睡眠時の疲労回復を促進したりします。

交感神経と副交感神経は時間帯によっても切り替わり、日中は交感神経、夜間は副交感神経が優位となって活動と休息のリズムをつくりだし、体をすこやかに保っています。

自律神経失調症とは?

体内の調節機能に異常が生じて活動と休息の切り替えがうまくいかず、安静時に動悸がしたり、活動時に倦怠感が出たりといった症状が現れる「自律神経失調症」は、慢性的なストレスや疲労、不規則な生活などの要因で自律神経のバランスが崩れることが主な要因であると考えられていますが、直接的な要因はまだわかっていません。

自律神経失調症には動悸や倦怠感以外にも熱っぽさ、息切れ、頭痛やめまい、肩こり、腰痛、腹痛、手足の冷え、食欲不振や不眠など多様な症状が現れます。これは自律神経があらゆる臓器とつながっているためです。

自律神経失調症は症状の多様性から判断が難しく、患者が不調を訴えているにも関わらず、通常の血液検査や画像診断では明らかな異常が出ないという特徴があります。

自律神経を整える方法

自律神経を整えるには規則正しい生活習慣を確立させることが基本です。なるべく同じ時間に起床・就寝し、朝起きた際には日の光を浴びて体内時計を調整します。

また、適度な運動や栄養バランスの取れた食事も重要です。音楽を聴いたりアロマを楽しんだり、自分なりのストレス解消法を見つけてリラックスすることも自律神経を整える方法として効果的です。就寝前にはPCやスマートフォンなどの使用は避けましょう。

緊張を和らげるものや、イライラに効果が期待できるものなど、自律神経の乱れに効果のある漢方薬もありますが、個々の症状によって最適な漢方薬は異なるため、自己診断はせず、医療機関で相談してみてください。

自律神経失調症が

疑われる場合

自律神経失調症には多様な症状があり、症状だけで自己判断するのは難しい病気です。自律神経失調症かな?と思っても別の病気が隠れていることもあるため、体の不調が続く場合には適切な医療機関を受診することが重要です。

頭痛や消化器の症状は内科、聴覚異常は耳鼻咽喉科、心理的な負担の場合は心療内科など、主な症状に応じて診療科を選びましょう。受診の際には症状と頻度、生活習慣やストレス状況を伝えると診断がスムーズです。