からだの

あせもとは?

汗をかく季節に多くの人を悩ませる小さな肌のブツブツ、あせも。夏場の不快な肌トラブルとして知られる症状ですが、適切なケアと予防法を知ることで不快感を和らげることができます。あせもの特性から効果的な対処法まで、すこやかな肌を保つためのポイントを解説します。

- 監修

- 赤須医院院長/医学博士・日本皮膚科学会専門医 赤須玲子 先生

なぜ

あせもになるの?

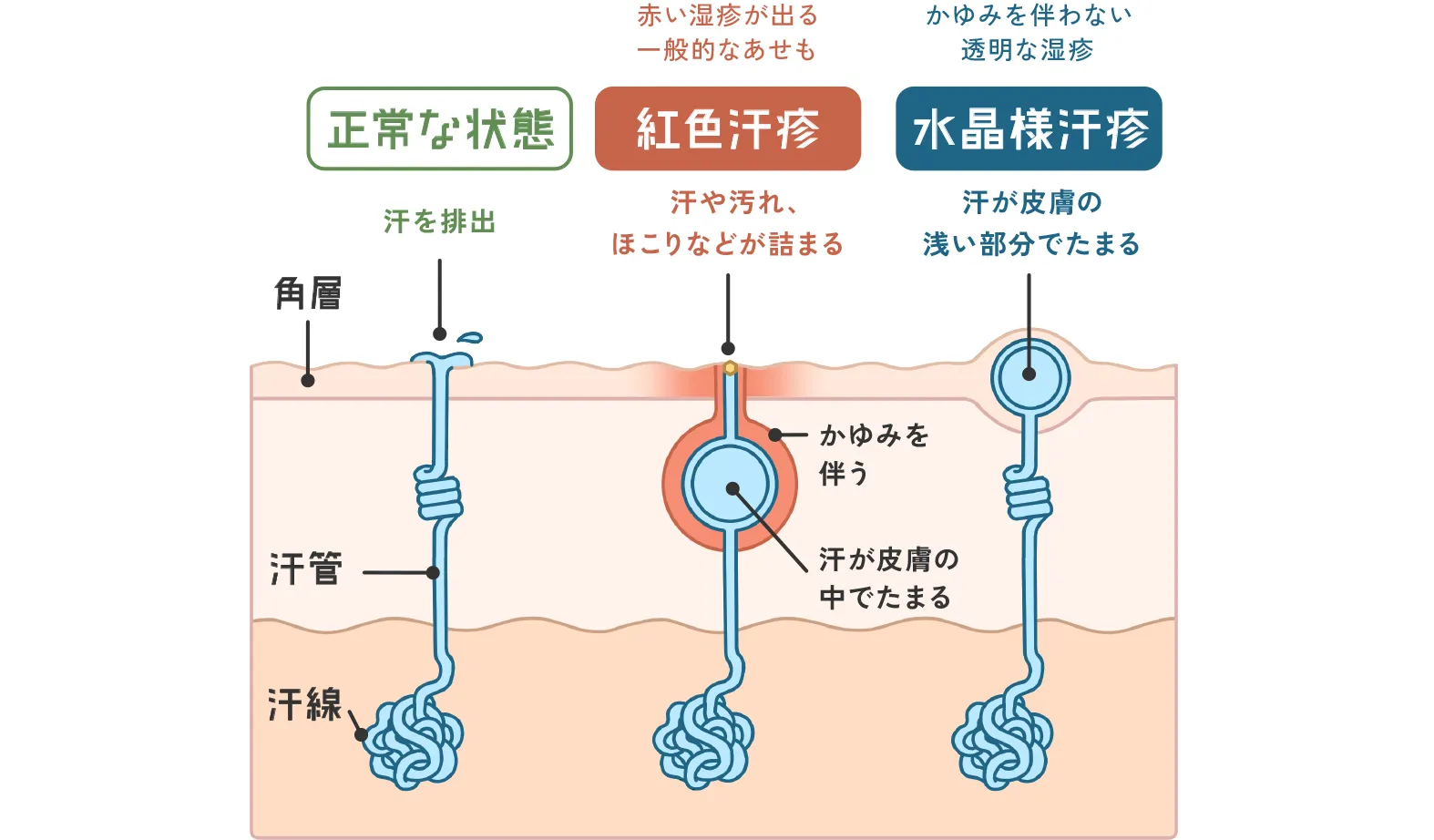

あせもは医療用語では「汗疹(かんしん)」)と言い、汗の通り道である汗管が詰まることで起こる皮膚トラブルです。針の頭大の小さな盛り上がりで、赤みや強いかゆみを伴うことがあります。

赤ちゃんがなりやすい皮膚トラブルというイメージがありますが、あせもに悩まされる大人も少なくありません。

人の体には、汗を出す役割を持つ「アボクリン腺」と「エクリン腺」という2種類の汗腺があります。

アポクリン腺はわきの下などにあり、体臭の原因となる汗を出します。

エクリン腺は全身にあり、体温調節のために汗を出します。外気温の上昇やスポーツなどで体温が上がるとエクリン腺で大量に汗がつくられます。あせもの原因となるのは、このエクリン腺から分泌される汗です。

エクリン腺が汗や汚れ、ほこりなどで出口を塞がれてしまうと、汗が皮膚の中でたまり、炎症を起こします。すると皮膚は発赤し、かゆみを伴うようになります。これが「紅色汗疹(こうしょくかんしん)」という、一般的なあせもの状態です。紅色汗疹を繰り返すと、さらに皮膚の深い部分で汗が詰まるようになり、より深刻な「深在性汗疹(しんざいせいかんしん)」になってしまうこともあります。

白っぽい、もしくは透明の小さな水ぶくれができる「水晶様汗疹(すいしょうようかんしん)」 も、汗の詰まりが原因で起こる皮膚トラブルですが、かゆみを伴わないのが特徴です。

あせもになりやすい

部位と環境

首まわりや背中、胸、脇の下、ひじ・ひざの内側、足の付け根など、皮膚と皮膚が接触するところや通気性が悪くなりやすい部位は汗が蒸発しにくく蒸れやすいため、あせもができやすい場所です。赤ちゃんの場合はおむつで覆われる部分にもできやすくなります。

高温多湿の環境は大量の汗をかき続けるため、汗管が詰まりやすくなります。

通気性の悪い衣類を着用している場合や、吸水性や通気性の悪い素材の寝具を使っていると、汗の蒸発が妨げられ、あせもになりやすくなります。

赤ちゃんがあせもに

なりやすい理由

ヒトの体は体温が上がると大量の汗をかいて熱を放出し、その際、自律神経が作用して体温調整をおこなおうとします。ところが、赤ちゃんの場合は体温調節機能がまだうまく働かないため、汗をかくことだけで体温を下げようとします。そのため、大人に比べると大量の汗をかくことになります。さらに、汗に含まれる塩分や尿素は、皮膚に付着すると刺激になるため、あせもができやすいのです。

赤ちゃんは自分で汗を拭くことができないのも、あせもの発生率を高める理由の一つです。

あせもを

予防するには

どうしたらいい?

あせもを予防するためにもっとも重要なのは汗をかいたまま放置しないことです。汗をかいてそのままにしておくと、汗が詰まる原因となる上、刺激になります。

汗をたくさんかいた後は、お風呂やシャワーで早めに体を洗いましょう。ただし、熱いお風呂に長く浸かるとかえって汗をかいてしまうこともあるので注意しましょう。

入浴後は保湿も重要です。脂分の多いものは汗腺の出口をふさいでしまう可能性があるので、べたつかないタイプの保湿剤がおすすめです。

シャワーや入浴が難しい場合は、タオルや汗拭きシートなどで汗を拭き取って皮膚を清潔に保ちましょう。可能であればこまめに着替えることも効果的です。

身につけるものや寝具には通気性のよい素材を選びましょう。麻や綿素材は汗を吸いやすく乾きやすいのでおすすめです。

髪の毛やアクセサリーなどが皮膚と直接触れる場所は汗がたまりやすくなるので、特に暑い季節には髪の毛をまとめたり、アクセサリーは最小限にしたり、といった工夫が必要です。

また、汗をかく機会をなるべく少なくすることもあせもの予防につながります。エアコンや扇風機、冷却グッズなどを上手に使って涼しく過ごしましょう 。

あまりに汗を

かかない生活はNG

あせもの予防には汗をかき過ぎないことが大切ですが、汗には体温調節などの重要な役割があります。汗をかかない対策を過剰に行うと、体温調節がうまくできなくなり、熱中症などになるリスクが高まってしまいます。

ある程度汗をかくことは「当たり前のこと」「必要なこと」と考え、シャワーや入浴、通気性のよい素材を身につけることなど、汗をかいた後の対策をしっかり行いましょう。

あせもが

できてしまったら

あせもができてしまったら、かゆくてもまずはかかないことが重要です。かくことで傷ができてしまい、そこから細菌が侵入して、いわゆる「とびひ」になってしまうことがあります。皮膚を傷つけないように、日頃から爪を短く切っておくのも対処方法の一つです。

あせもになった部位は、よく泡立てた石鹸で優しく洗い、通気性のよい綿や麻素材のタオルでこすらずに拭きましょう。なるべく刺激を与えず、清潔に保つことが重要です。

辛い食べ物を食べたりお酒を飲んだりすると体温が上がって汗をかきやすくなります。そのため、あせもができやすく悪化しやすいです。あせもができてしまったときには体温が上がるような行動は控えめにして、なるべく涼しい環境で過ごしましょう。入浴も熱めのお湯は避けましょう。

あせもは通常、肌を清潔に保つことを心がけていれば数日で自然に消えていくことがほとんどですが、かゆみが強かったり、なかなか改善しなかったり、という場合は市販薬の使用、医療機関への相談や受診を検討しましょう。

あせもに効く

市販薬

あせもの症状に対しては、手軽に薬局で買えるOTC医薬品が数多く販売されています。主に、皮膚のかゆみ・炎症・化膿を抑えるように作られているため、症状の程度や種類によって適切な薬を選びましょう。薬剤師や医薬品登録販売者などの専門家に湿疹の状態やかゆみの程度などを詳しく伝え、相談したうえで選ぶことをおすすめします。

成分はもちろんですが、伸びの良いクリームタイプ、保湿効果の高い軟膏タイプなどさまざまなものがありますから、好みの使用感に合わせて選ぶのも良いでしょう。

どの薬を選ぶにせよ、使用する際は必ず効果効能・注意事項をチェックして、用法用量を守って使いましょう。市販薬を使っても症状が長引く場合は、医療機関を受診してください。

皮膚科を受診する

基準って?

多くの場合、あせもは自宅でケアすることで自然に改善していきますが、赤い発疹が広い範囲にたくさんできた場合や、かゆみがひどい、なかなか治らないといった際には早めに皮膚科を受診しましょう。

特に注意が必要なのは、かきむしることで悪化したり、細菌感染を起こしたりすることです。とびひや、あせものよりと呼ばれる多発性汗腺膿瘍になってしまうこともあるため、これらの症状が見られる場合は早めに医師の診察を受けてください。