からだの

むくみとは?

日常生活で多くの人が経験する「むくみ」。立ち仕事で足がパンパンになったり、朝起きたら顔が腫れぼったくなったりしたことはありませんか?むくみは塩分やアルコールの摂りすぎ、運動不足、ホルモンバランスの影響などで起こることもあれば、思わぬ病気のサインであることもあるため、注意が必要です。

- 監修

- かなまち慈優クリニック 院長/医学博士・総合内科専門医・消化器病学会専門医 高山哲朗先生

むくみが

起こっている

状態とは?

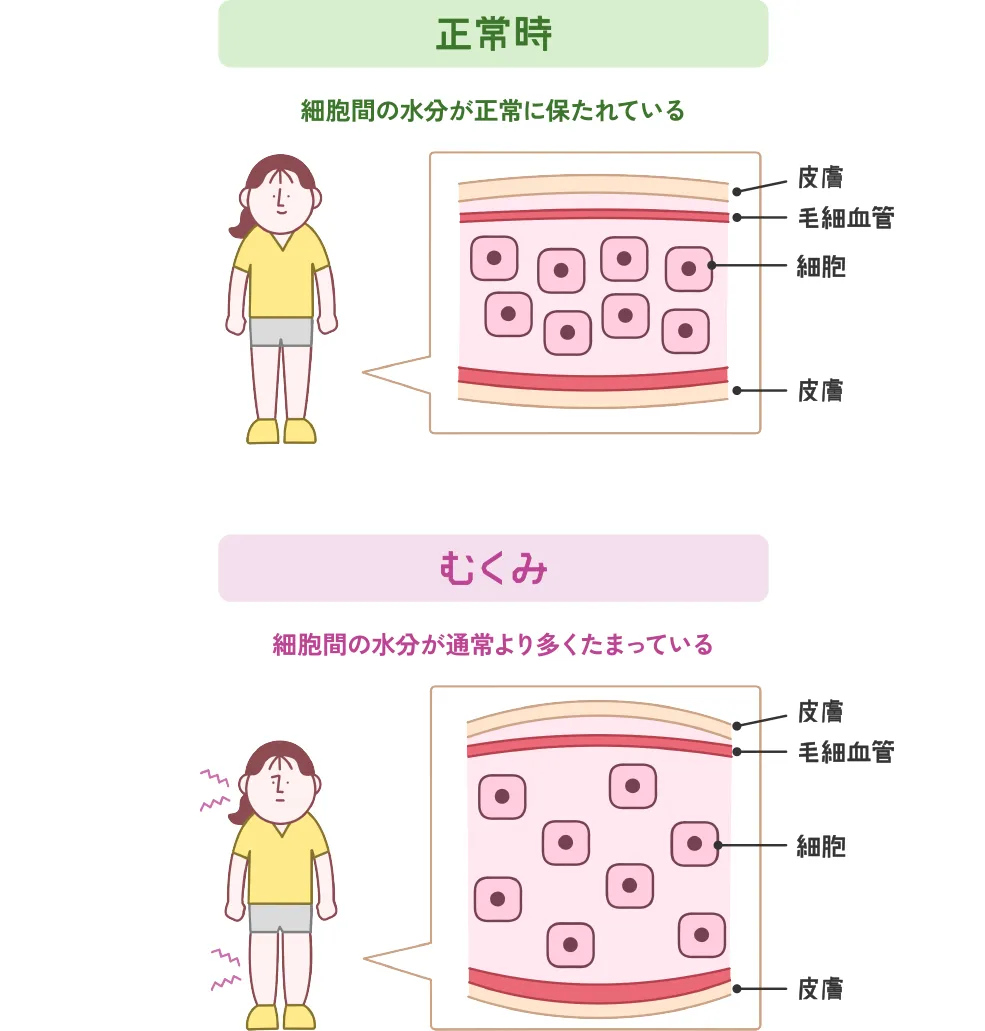

私たちが普段むくみと呼ぶ症状は、医学的には「浮腫(ふしゅ)」と呼ばれ、細胞の間に通常より水分が多くたまり、皮膚の下に蓄積されて顔やまぶた、手足が腫れる状態を指します。

夕方になると足が太くなる、靴下の跡がくっきりつく、などはむくみのサインです。下半身がむくみやすいのは重力のせいで水分が体の下にたまりやすくなるためです。

足のすねを押して離した際に皮膚のへこみがなかなか元に戻らない時には、正常時の体重の10%程度の水分がたまっていると言われています。

むくみの原因とは?

ヒトの体は50%以上が水分でできており、これらの水分は通常、血液などの体液となって全身を循環し、細胞に栄養や酸素を届けたり、老廃物を除去したりする役目を担っています。この循環が何らかの影響でうまくいかない時に体内の水分のバランスが崩れて細胞間に水がたまり、むくみが生じるのです。

むくみの原因となるのは、長時間同じ姿勢でいることや、塩分の摂りすぎ、お酒の飲み過ぎなどです。

長時間同じ姿勢でいると、全身を循環している血液の流れが悪くなるため、血液が心臓に戻りにくくなり、血管から水分が漏れて細胞の間にたまりやすくなります。

塩分を摂りすぎると、体は塩分の濃度を薄めようとして水分をためこみ、むくみやすくなります。お酒を飲みすぎると体の水分が失われて血液が濃くなるため、体は血管内に水分を取り込もうとし、その一部がむくみとなります。

女性は月経前に女性ホルモンの影響で体が水分をためこみやすくなり、生理前にむくみやすくなる傾向があります。また、薬の副作用でむくみが生じることも。

足は元来むくみやすい部位ですが、運動不足でふくらはぎの筋力が衰えると、足から心臓に血液を送るポンプとしての機能が低下してむくみの原因となることがあります。ふくらはぎやすねだけでなく足の甲がむくむこともあります。

手のむくみは塩分の摂りすぎやホルモンバランスも一因ですが、手を下に下げたままの姿勢を長く続けることで、足と同じく重力の影響でむくむこともあります。

また、寝ている間は体が横になるため、顔に水分がたまり顔のむくみの原因となります。特に低い枕やうつ伏せ寝の場合、顔に水分がたまりやすくなります。顔のむくみは寝不足やストレスなどが要因のこともあります。

むくみと

関係のある病気

塩分やアルコールの摂りすぎ、ホルモンバランスの影響などによる一時的なむくみは心配する必要はありませんが、むくみは心不全や腎不全、肝硬変、重度の貧血など、さまざまな病気のサインであることがあります。

心臓が弱るとポンプ機能が低下して血液の循環が悪くなり、手足を中心にむくみが生じます。腎臓の機能が低下すると水分や塩分をうまく排出できなくなり、全身がむくみやすくなります。肝臓の働きが低下すると、血管内の水分量を調節するアルブミンというたんぱく質が減るため、むくみが強くなります。

その他にも甲状腺機能の低下で代謝が下がることによってむくみが出たり、ロングフライト血栓症やエコノミークラス症候群とも呼ばれる、足の静脈に血栓ができる病気によって静脈が塞がれ、下半身にむくみが現れたりすることもあります。

普段あまりむくむことがないのに突然むくみが出たり、むくみが数日経っても治らなかったり、片足だけがむくむ、のどがむくんで声が出にくいなどの症状、むくみ以外に息切れや呼吸困難、腹痛などの症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。

むくみの

対策と解消法

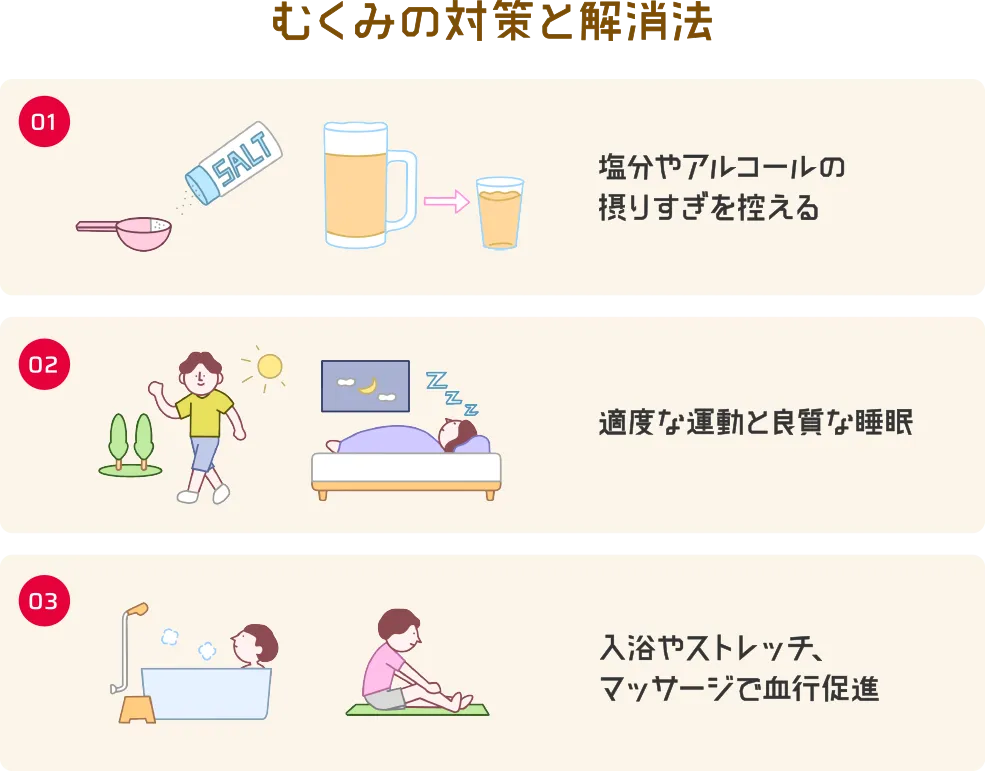

特別な治療を必要としない一時的なむくみであれば、生活習慣の見直しによって予防・解消することができます。

塩分やアルコールの摂りすぎを控え、適度な運動、質の良い睡眠を習慣化しましょう。ウォーキングなど足を動かす運動は、足の筋力で体内の水分を循環させる筋ポンプ作用の促進につながります。立った状態でかかとを上げ下げする動きを3秒ごとに繰り返すのもふくらはぎの筋肉を鍛えることにつながります。

ずっと同じ姿勢でいることはなるべく避けましょう。自宅であれば足を心臓より高くして休憩することも効果的です。仕事の合間であれば、こまめに足を上げるようにしましょう。

血行を促進する入浴やストレッチ、リンパマッサージなどもおすすめです。

着圧ストッキングは圧力で足のむくみを防いでくれる便利なグッズですが、適切なサイズや圧力のものを選ぶ必要があるため、自分で選ぶ際には圧力の弱いものから試すとよいでしょう。ただし、妊娠中の方や、血栓症の治療を受けている場合などは事前に医師に相談する必要があります。

むくみ解消に

効果的な

食べ物やサプリは

あるの?

むくみ解消に効果的なのはカリウムやビタミンEを多く含む食品です。

カリウムは余分な塩分を尿とともに排出してくれるミネラルで、アボカドやバナナ、桃、柑橘類などの果物やひじき、昆布といった海藻類、ほうれん草やじゃがいも、にんにくなどの野菜に含まれています。「日本人の食事摂取基準(2025年版)」(厚生労働省)によると、カリウムの食事摂取基準は18歳以上の男性で1日3000mg以上、18歳以上の女性で1日2600mg以上が目標量とされています。

ビタミンEは血流を良くする効果があります。ピーナッツやアーモンドなどの豆類、アボカドやほうれん草、かぼちゃなどの野菜、卵やイカ、鮭などの魚類に含まれています。

ビタミンEの食事摂取基準は、男性の場合、18歳〜64歳は1日6.5mg、65歳〜74歳は1日7.5mg、75歳以上の場合は1日7.0mgが目安量とされています。

女性の場合、18歳〜29歳が1日5.0mg、30歳〜64歳、75歳以上は1日6.0mg、65歳〜74歳は1日7.0mgが目安量とされています。

カリウムやビタミンEが含まれるサプリメントを活用するのもむくみの予防や解消に効果的です。

ただし、腎臓に病気がある場合、カリウム摂取には注意が必要です。腎機能が低下している人がカリウムを摂りすぎると、体内にカリウムがたまり、重篤な不整脈など命に係わる危険な症状を引き起こす可能性があります。持病がある人は自己判断でサプリメントなどを摂取せず、必ず医師に相談してください。