科学の

アニサキスとは?

日本では、食中毒の多くが寄生虫であるアニサキスによるものです。アニサキス対策には冷凍や加熱といった方法があります。

アニサキスによる食中毒「アニサキス症」による死亡例はありませんが、アニサキスアレルギーは命の危険もあるアナフィラキシーショックを引き起こす可能性があるため、正しい知識を持って対処することが必要です。

- 監修

- かなまち慈優クリニック 院長/医学博士・総合内科専門医・消化器病学会専門医 高山哲朗先生

アニサキスって

どんなもの?

アニサキスとは海産魚介類に寄生する線虫の一種です。アニサキスの幼虫は体長2~3cm、幅0.5~1mm程度の白い糸状の姿をしており、肉眼でも確認できる大きさです。サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、ヒラメ、イカなどさまざまな魚介類の内臓に寄生します。宿主が死ぬと、内臓から筋肉へと移動する習性を持っています。

アニサキスは食中毒(アニサキス症)の原因となることが知られていますが、食中毒の原因となるのは幼虫であり、人間の体内で成虫になることはありません。

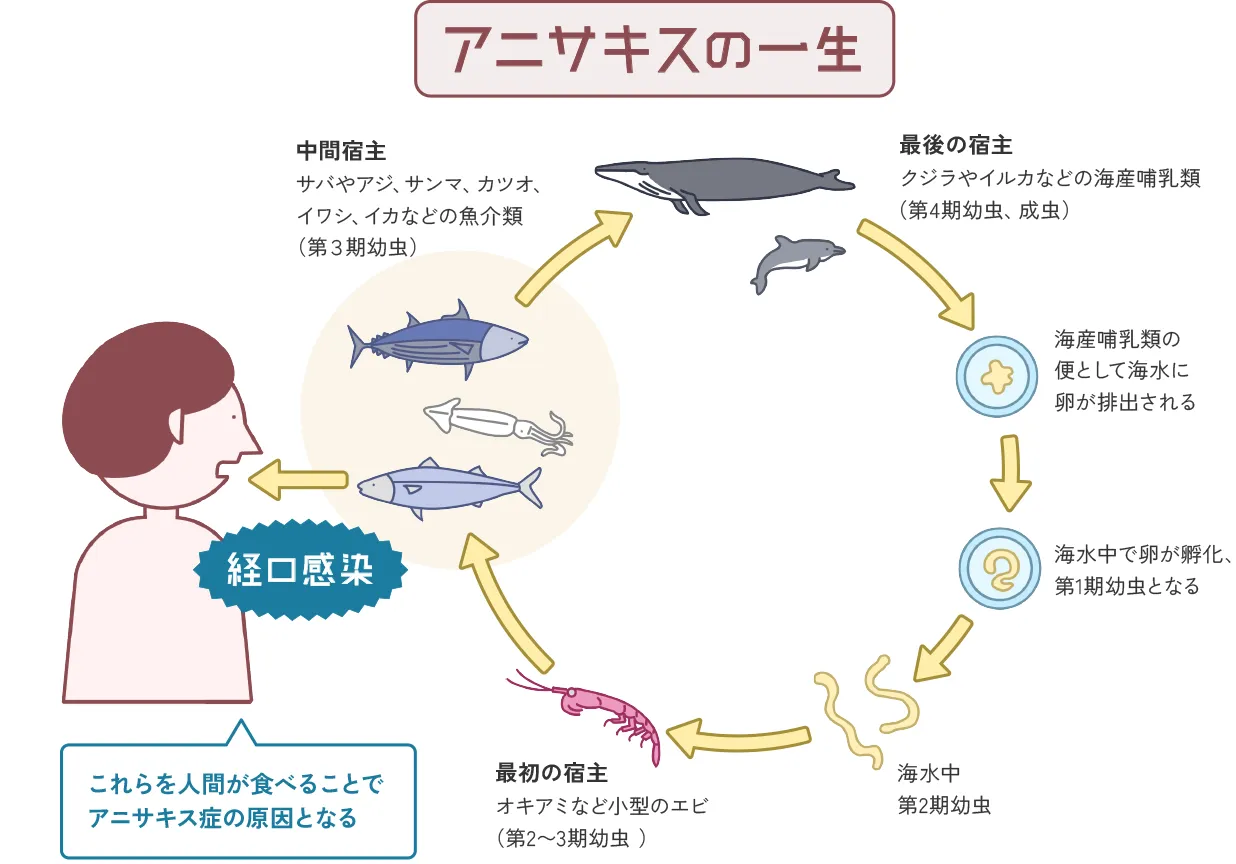

アニサキスは宿主を経て成長する生き物であり、最後のすみかとするのはクジラやイルカなどの海産哺乳類です。それ以外の宿主の体内で成虫になることはありません。

海産哺乳類の体内で成虫が産んだ卵は便として海中に排出され、孵化します。(第1期幼虫)

孵化した幼虫はオキアミなど小型のエビに食べられて、宿主の体内で成長します(第2〜3期幼虫)。そして、オキアミなどを餌とするサバやアジなどの魚介類に寄生します(第3期幼虫)。

その後、最後の宿主となるクジラやイルカなどに食べられて第4期幼虫から成虫となるのが本来のアニサキスの一生ですが、魚介類に寄生している間に人間が摂取してしまうことがあり、これがアニサキス症の原因となります。

アニサキスは

1種類ではない

アニサキスは遺伝子解析によって9種類に分類されますが、日本でアニサキス症を引き起こすアニサキスは、太平洋側の魚に多く見られる「Anisakis simplex(アニサキス シンプレックス)」と日本海側の魚に多く見られる「Anisakis pegreffii(アニサキス ペグレフィ)」の2種類です。

アニサキス症の症例として報告されるものにはアニサキス シンプレックスによるものが最も多く、内臓だけでなく身に移行しやすいアニサキス シンプレックスに比べ、アニサキス ペグレフィは身にあまり移行しない傾向を持つアニサキスであるため、かつては日本海側のサバは食中毒を起こしにくいと言われていました。

しかし、アニサキス ペグレフィが全くアニサキス症を起こさないわけではありませんし、近年では日本海側でもアニサキス シンプレックスが確認されるようになってきたため、日本海側でも太平洋側でも同じようにアニサキスに注意する必要があります。

また、アニサキスの仲間で、アニサキス症を起こす線虫に「Pseudoterranova(シュードテラノーバ)」がいます。アニサキスはブラックライトで光るため見つけやすいという特徴があるのですが、シュードテラノーバはアニサキスではないため、ブラックライトを当てても光りません。ただし、アニサキスよりも大きく茶褐色なので、アニサキスより目視で見つけやすいようです。

アニサキスの

いない魚は?

アニサキスが完全にいない魚を特定するのは難しいのですが、オキアミを餌としない魚にはアニサキスが寄生しにくい傾向があります。そのため、オキアミが生息していない川に住み、海に出ることがない魚には、アニサキスは寄生できないと考えられます。ただし、川魚にはアニサキス以外の寄生虫が寄生している可能性があります。川魚を生食する際は、これらの寄生虫に注意が必要です。

また、餌や育つ環境によりますが、養殖の魚もアニサキスが寄生している可能性が比較的少ないとされています。

アニサキス症の症状

アニサキスによる食中毒をアニサキス症と言います。胃や腸に入り込んだアニサキスが胃壁などの粘膜に入り込もうとすることで痛みなどを引き起こします。

アニサキス症は症状の起きる場所によって胃アニサキス症、腸アニサキス症、消化管外アニサキス症に分類されます。主な症状は、腹痛や吐き気、嘔吐です。食後数時間〜10数時間で発症することが多いですが、数日後に腹痛や腹膜炎症状が起きることもあります。

アニサキスアレルギー

虫体による物理的な刺激で起こるアニサキス症とは異なり、アニサキスアレルギーは体の免疫反応によって起こるもので、アニサキス症と同時にアレルギーを発症することもあります。

アニサキスアレルギーの場合は、アニサキス症とは異なり、死滅したアニサキスのたんぱく質に反応して症状が出る可能性があります。

また、サバやイワシ、マグロなどを食べた時に起こることがあるヒスタミン中毒(ヒスタミン食中毒)は食後〜1時間程度でアレルギーに似た症状が現れるため、アニサキスアレルギーと混同することがあります。

アニサキス症に

ならないためには?

アニサキス症にならないためには、アニサキスを取り除くか、死滅させる必要があります。アニサキスは酢や醤油、わさびなどでは死滅せず、よく噛むといった対策も通用しません。

アニサキスは内臓に寄生する線虫ですが、宿主が死ぬと筋肉に移動するため、魚を買う時はなるべく新鮮なものを選び、内臓がついたままのものを調理する際には速やかに内臓を取り除きましょう。目視で確認・除去することで魚の中にいるアニサキスを減らすことができます。

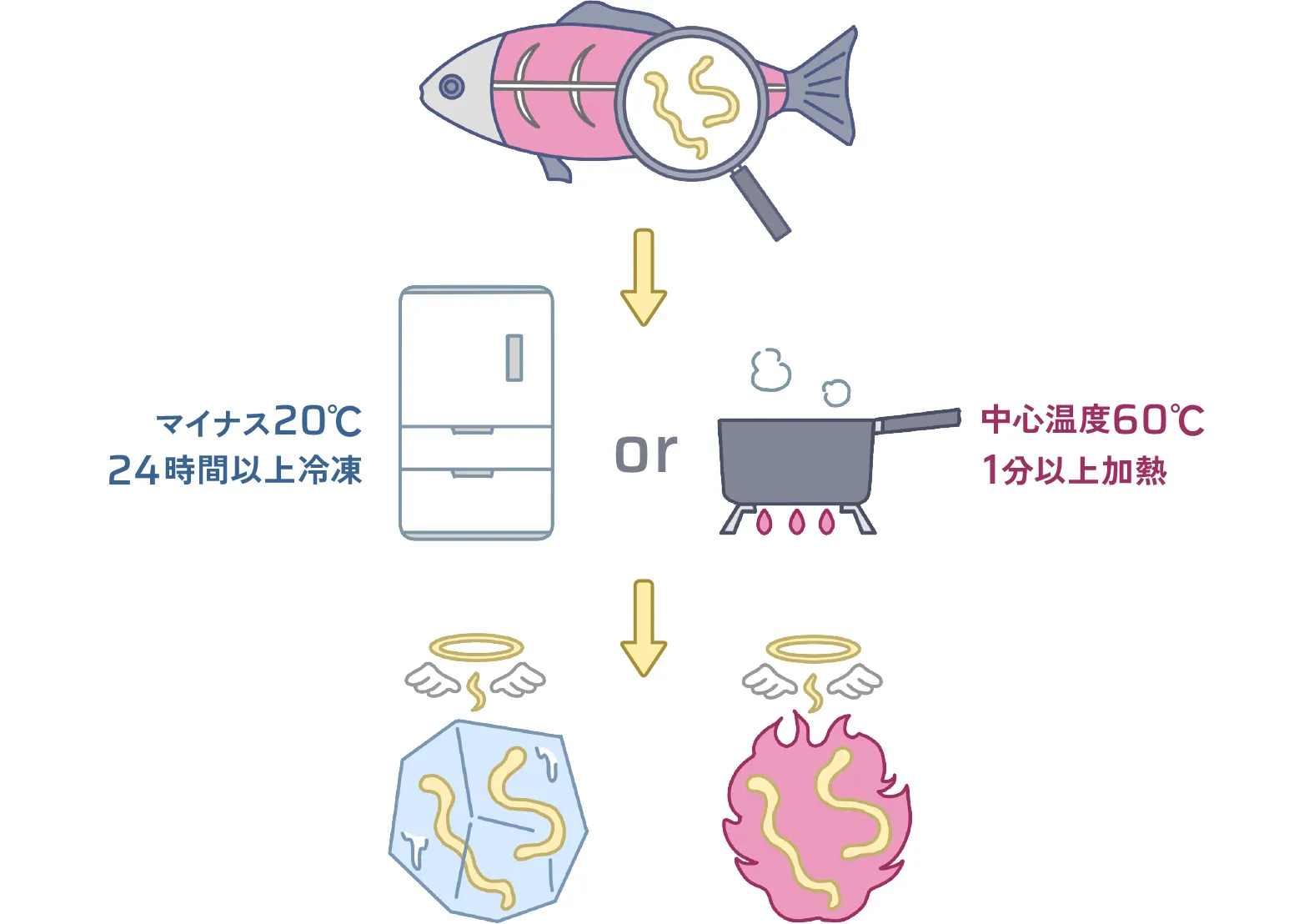

とはいえ目視でアニサキスを完全に取り除くことは難しいため、アニサキスを死滅させることが重要です。アニサキスを死滅させるのに最も効果的な方法は冷凍と加熱です。

マイナス20℃で24時間以上の冷凍、もしくは中心温度60℃で1分以上加熱することによってアニサキスは死滅します。家庭用の冷凍庫は通常マイナス18℃前後に設定されていることが多いため、家庭では48時間以上の冷凍が推奨されます。加熱の場合は、魚の中心部まで十分に火が通っていることを確認しましょう。

近年では電流を流してアニサキスを死滅させる研究も進んでおり、今後も冷凍や加熱以外の効果的な方法が登場するかもしれませんね。

アニサキス症に

なってしまったら

生の魚介類を食べた1時間から数日後にみぞおちの痛みや吐き気、嘔吐、下腹部の痛みなどが起こった場合はアニサキス症の可能性が高いです。アニサキス症が疑われる場合は速やかに内視鏡による治療が可能な医療機関を受診してください。

アニサキス症の診断は主に症状と食べたものの確認、内視鏡検査によって行われます。血液検査ではアレルギー反応を確認するための抗体検査などが行われることもあります。何を食べたかをできるだけ正確に医師に伝えることで、診断の助けになります。

アニサキス症の治療は、主に内視鏡によるアニサキスの摘出です。アニサキスを摘出できれば、痛みはすぐに消えます。胃カメラで確認できない場所に入り込むなど、摘出が難しい場合には対症療法によって治療を行います。腸に行ってしまった場合には稀ですが入院が必要になることもあります。