科学の

食品添加物とは?

私たちが口にする食品には、品質や安全性を保つためにさまざまな食品添加物が使われています。日本では現在、831品目の食品添加物が法的に認められており、それぞれが食品の風味を向上させたり、おいしそうな見た目に貢献したり、腐敗を防止したりといった役割を担っています。いずれも厳格な安全性評価を経て使用が認められているものです。

食品添加物って

どんなもの?

食品添加物とは、食品の製造や、加工・保存を行う際に使われる調味料や保存料、着色料、香料などのことです。

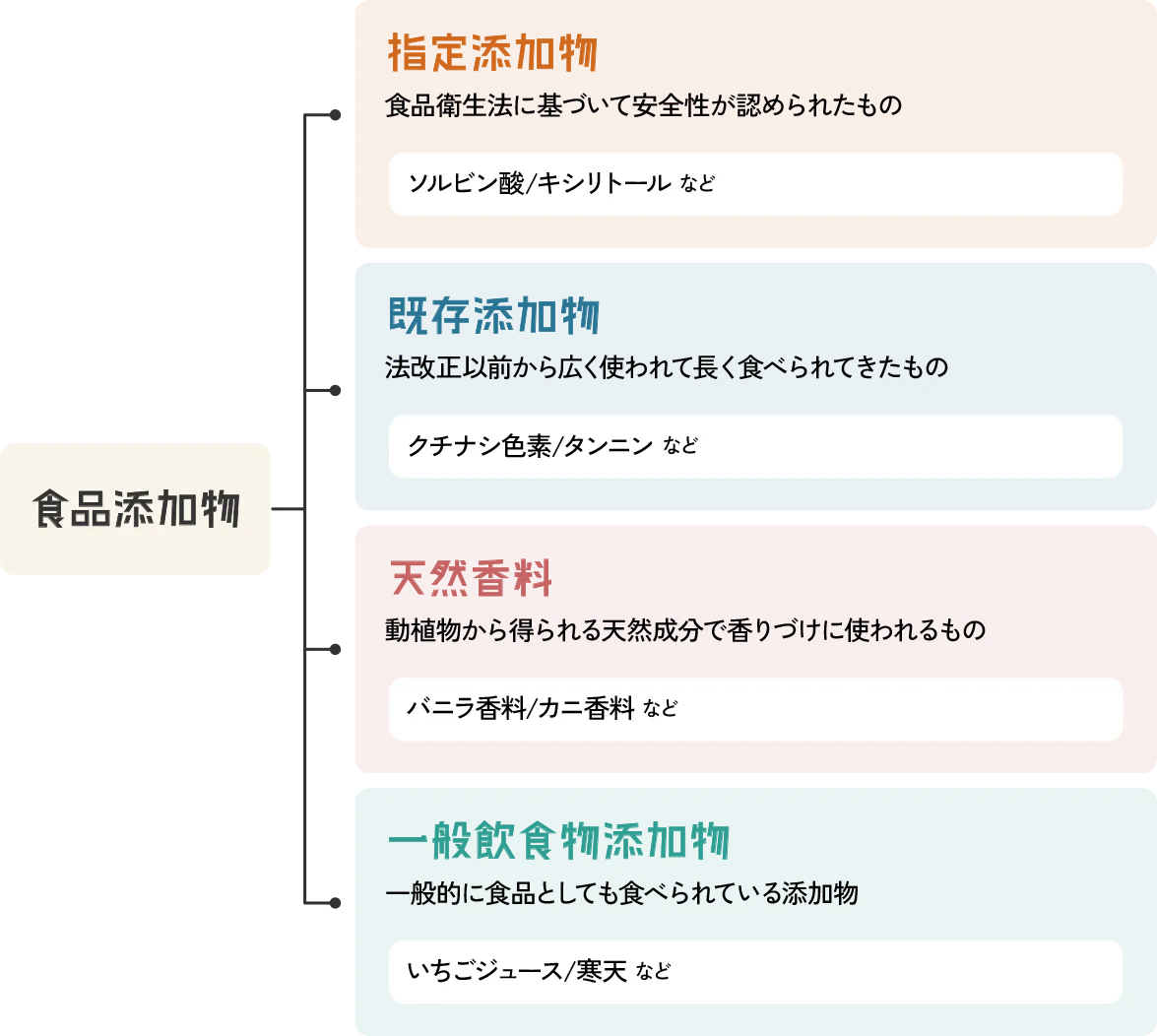

食品添加物にはさまざまな種類がありますが、日本で使用が認められている食品添加物は「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般飲食物添加物」の4つに分類されており、食品添加物の数は令和4年(2022年)10月26日時点で831品目です。

かつては「人工甘味料」「合成保存料」といった表示がありましたが、現在はこれらの表示は削除となっています。かつては人工・合成の添加物のみ食品添加物に指定されていましたが、現在は天然・人工・合成の区別なく食品添加物に指定されているからです。

食品をよりおいしくするためや、腐敗やかびから守るなど、さまざまな食品添加物がそれぞれの用途で使用されています。特定の用途でよく使われる食品添加物で代表的なものは甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤などがあります。

4つの分類に分けられる

食品添加物

食品衛生法によって、食品添加物は以下の4つに分類されます。

- 指定添加物

食品衛生法に基づき、内閣総理大臣が指定したものは指定添加物に分類されます。指定添加物に含まれる食品添加物には、微生物の増殖を抑える効果から保存料として使われるソルビン酸や、甘味料として使われるキシリトールなどがあります。 - 既存添加物

「既存添加物」は平成7年に食品衛生法が改正された際に設定された分類です。法改正当時、すでに日本において広く使われており、長い間食べられてきた食品添加物については、法改正後も既存添加物として使用や販売が認められています。既存添加物には、酒の製造に使用される柿タンニンや、着色に使われるクチナシ色素などが含まれます。 - 天然香料

動植物から得られる天然の成分で、香りづけに使われるものが天然香料に分類されます。バニラの果実からつくられるバニラ香料や、カニの身から得られ、かまぼこなどに使われるカニ香料などが該当します。 - 一般飲食物添加物

普段食品としても食べられているものが添加物として使われることもあり、これらは「一般飲食物添加物」に分類されます。羊羹などの成形に使われる寒天や、お菓子の着色に使われるイチゴジュースなどが含まれます。

用途別の

食品添加物には

どんなものがあるの?

甘味料、着色料、保存料、増粘剤、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤には、それぞれ下記のような特徴を持つ成分があります。

- 甘味料

食品に甘みを加える食品添加物です。砂糖は酵母の栄養になるため、酵母の繁殖による品質の劣化を防ぐ目的で使われます。近年では肥満や虫歯などの予防のために砂糖の代替品として活用されるようにもなりました。砂糖の約200倍の甘さを持つアスパルテームやアセスルファムカリウム、歯を丈夫にする機能を持つキシリトールなどがあります。 - 着色料

自然の色を長期間維持することは難しいため、食品の色を良くするために使われるのが着色料です。

着色料には、チーズやマーガリン、ハムやソーセージなどに使われる黄色から赤橙色のアナトー色素や、たくあん漬けやお菓子などに使われる鮮やかな黄色のウコン色素、色だけでなく風味づけの効果もあるカラメルなどがあります。

しかし、生鮮食品に使用することは品質や鮮度に関して消費者の判断を誤らせる可能性があるため、禁止されています。 - 保存料

保存料には食品の腐敗を防ぎ、保存性を高める効果があります。エゴノキ科の植物に含まれる安息香酸やナナカマドに含まれるソルビン酸は、現在は科学的に合成されたものが使われています。自然界に存在し、みそやしょうゆ、チーズなどの発酵食品に含まれるプロピオン酸も保存料の一種です。 - 増粘安定剤

増粘安定剤は食品にとろみをつけたり、液体をゼリー状に固めたりする食品添加物です。粘性を高める用途の場合には「増粘剤」、液体をゼリー状にする際には「ゲル化剤」、粘性を高めることで食品成分を安定させる場合には「安定剤」と、目的に応じて呼び名が区別されます。

スギノリ科などの藻から抽出されるカラギナンや、柑橘類やりんごの果皮に含まれるペクチンはゼリーやジャム、アイスクリームなどに使われています。 - 酸化防止剤

酸素によって起こる食品の酸化は変色や風味の劣化を招きますが、これを防ぐのが酸化防止剤です。食品の成分に代わって酸化防止剤が酸化されることで、食品の酸化を防ぎます。

ブドウ糖からつくられるL-アスコルビン酸やエリソルビン酸、ツバキ科やマメ科の植物から抽出されるカテキンなどがあります。 - 発色剤

色を鮮やかに保つ発色剤は、亜硝酸ナトリウムや硝酸カリウムなどがあります。ハムやソーセージ、ベーコンなどに使われていますが、食肉や鮮魚などに使われることは禁じられています。 - 漂白剤

食品の色味を整えるために原料を無色にする効果があり、小麦粉などで使用されています。

亜塩素酸ナトリウムや亜硫酸ナトリウムが代表的です。豆類や野菜などに使うことは鮮度に関する消費者の誤った判断を招く可能性があるとして禁止されています。 - 防かび剤

外国産の果物などは長時間輸送されたり貯蔵されたりするため、これらの表面のかびの発生を防ぐのが防かび剤です。柑橘系やバナナなどに使われるイマザリルやチアベンダゾールなどがあります。

食品添加物の

メリットとデメリット

食品添加物を使用する主なメリットは、食品の品質と保存性の向上です。食品添加物の中には、食品の腐敗や有害微生物の増殖を抑制するものがあり、食中毒のリスク低減につながります。また、食品の長期保存ができることでフードロスの削減にも貢献します。

普段の食事で摂取する程度の量であれば問題ないとされていますが、食品添加物にはそれぞれ安全に摂取できる量(一日摂取許容量:ADI)が設定されており、過剰な摂取は避けるべきです。また、加工食品にばかり依存した食生活は、栄養バランスが偏る可能性があります。

こんなものも

食品添加物

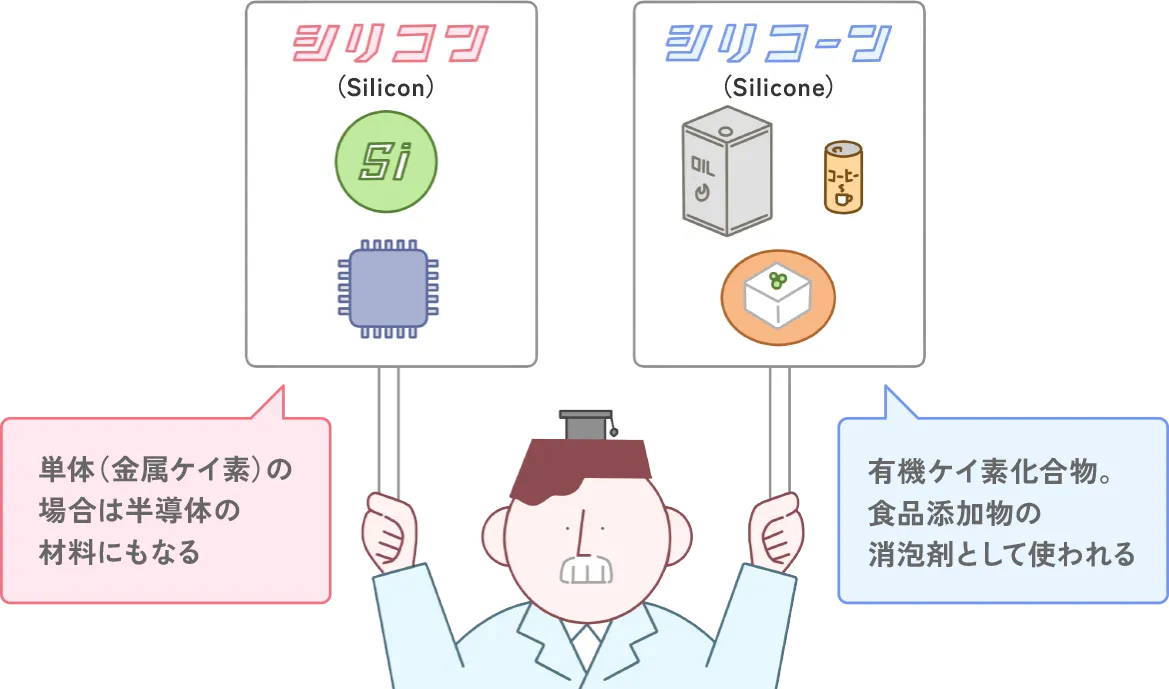

食品添加物の一つに「シリコーン樹脂」があります。シリコーン樹脂は食品の製造過程で泡を除去する消泡剤として使用されます。樹脂という言葉のイメージからプラスチックなどを連想する方も多いようですが、シリコーン樹脂は有機ケイ素化合物です。ケイ素は人体に必要な微量ミネラルであり、食品添加物としてシリコーン樹脂を使用することによる健康への悪影響は確認されていません。

シリコーン(Silicone)とシリコン(Silicon)は似た名前ですが異なるものです。シリコンは元素名で原子番号14のケイ素のことです。シリコンは単体物質でもあり、単体の場合は金属ケイ素とも呼ばれ、半導体の材料になります。

オーガニック食材と

食品添加物

日本では、「オーガニック」や「有機」という表示は有機JAS認証を受けた食品にのみ許可されています。有機JASマークがない農産物、畜産物及び加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示は法律で禁止されています。

有機JAS認証は化学合成農薬や化学肥料の使用を避けることを基本としていますが、食品添加物の使用を禁止しているわけではありません。有機加工食品では「食品添加物の使用をできる限り抑えた加工食品」であることが求められています。