科学の

トランス脂肪酸とは?

トランス脂肪酸の過剰摂取は心疾患リスクを高める可能性がありますが、近年の加工技術の進歩により、マーガリンやショートニングなどの食品に含まれるトランス脂肪酸は減少しています。

しかし、日本人の脂肪摂取全体は増加しており、すこやかな生活を維持するためにはトランス脂肪酸だけでなく、飽和脂肪酸を含めた脂質全体のバランスに注意することが重要です。

そもそも

トランス脂肪酸って

何?

油脂(常温で液体の油や固体の脂)は脂肪酸とグリセリンからできています。脂肪酸はヒトの細胞をつくるのに役立ったり、エネルギー源として活用されたりする成分です。

脂肪酸は分子構造の違いによって飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の二種類に分けられます。飽和脂肪酸は融点が高く酸化しづらい性質を持ち、不飽和脂肪酸は融点が低く酸化しやすい性質を持ちます。

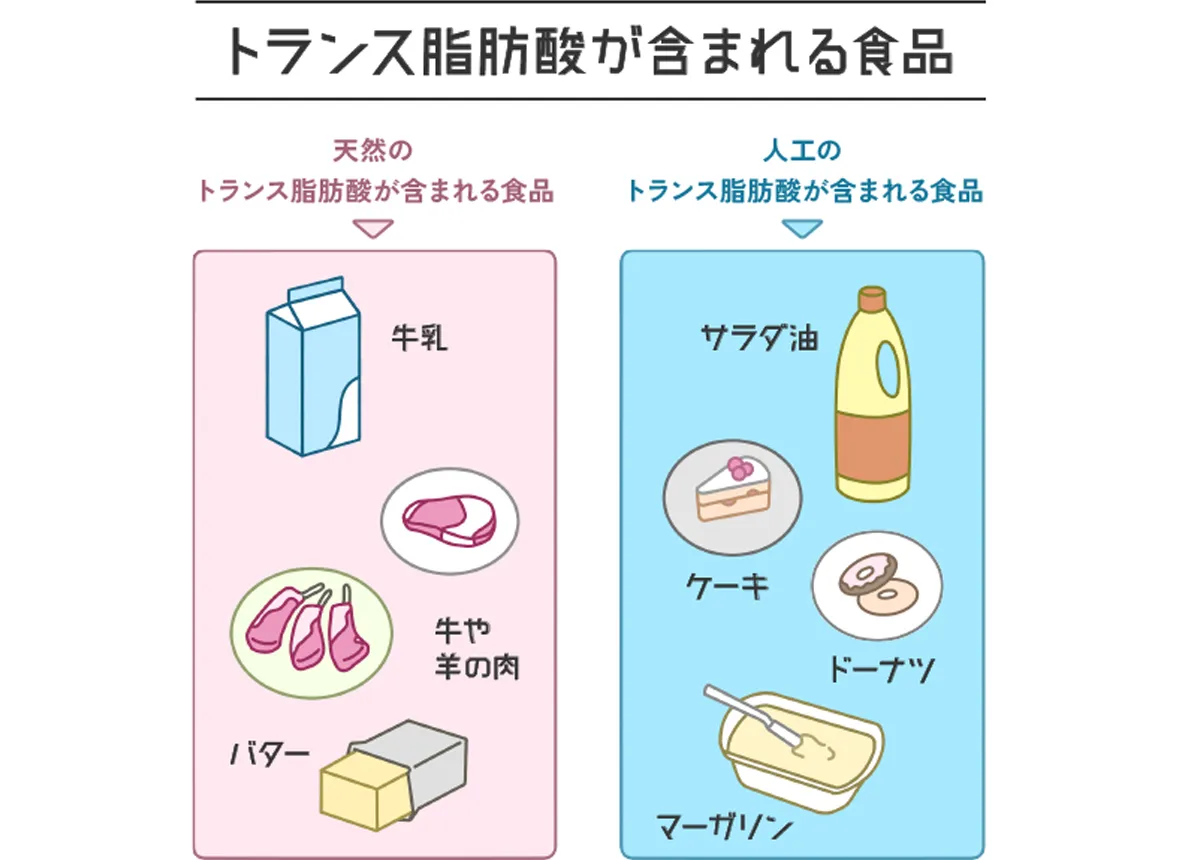

不飽和脂肪酸も構造の違いによってシス型とトランス型の二種類に分けられます。トランス型の不飽和脂肪酸にはさまざまな種類がありますが、これらをまとめてトランス脂肪酸と呼んでいます。トランス脂肪酸には天然のものと人工のものがあります。

天然のトランス脂肪酸は、牛など、反芻する動物の胃の中の微生物のはたらきでつくられ、牛肉や牛乳などに含まれています。

人工のトランス脂肪酸は水素を使った加工や精製の際の高温処理によってできるもので、マーガリンやショートニング、サラダ油などに含まれています。

トランス脂肪酸は

どんな食品に

含まれているの?

人工のトランス脂肪酸が多く含まれる食品としてよく挙げられるのがマーガリンやショートニングですが、これらを使ってつくられるパンやケーキ、クッキーなどにも人工のトランス脂肪酸が含まれています。

また、特に業務用で同じ油を長期間高温で繰り返し使用する場合、シス型の不飽和脂肪酸がトランス型に変化することがあるため、一部の揚げものにもトランス脂肪酸が含まれる可能性があります。ただし、家庭での通常の調理であればトランス脂肪酸はごくわずかであり、体への影響は無視できるレベルであることが農林水産省の調査でわかっています。

トランス脂肪酸に

関する最新情報

近年、加工や精製の技術が発達することによって人工のトランス脂肪酸含有率は大きく減少しています。

農林水産省が油脂類や油脂を原材料とする加工食品に対して行った調査によると、令和4・5年度(2022-2023年度)の食品中のトランス脂肪酸は平成18・19年度(2006-2007年度)および平成26・27年度(2014-2015年度)に比べて全体的に減少していることがわかっています。

例えばロールパンに含まれるトランス脂肪酸の量は平成18・19年度(2006-2007年度)の調査では100g中0.14~0.47gでしたが、平成26・27年度(2014-2015年度)の調査では100g中0.05~0.15g、令和4・5年度(2022-2023年度)の調査では100g中0.03~0.09gです。

また、同じく農林水産省が平成28年度(2016年度)に行った揚げもの・調理冷凍食品に対する調査では、揚げものでは約7割、調理冷凍食品では約9割が、食品100g中に含まれるトランス脂肪酸の量が0.3g未満という結果が出ています。

牛肉や牛乳などの食品に含まれる天然のトランス脂肪酸を減らすことは難しいですが、天然のトランス脂肪酸は人工のものに比べて心疾患になりにくいという研究結果もあるようです。

トランス脂肪酸は

なぜ悪いと

言われるの?

海外の研究結果によると、トランス脂肪酸は体に影響を与える可能性が指摘されていますが、これは平均的な日本人の摂取量よりもはるかに多い場合の結果です。

2008年11月に開催された「人間栄養における脂肪及び脂肪酸に関するFAO/WHO合同専門家会合」の暫定報告書では、トランス脂肪酸の摂取量を総エネルギー摂取量の1%未満とする目標値を設定しています。

日本人のトランス脂肪酸の平均摂取量は総エネルギー摂取量の0.3%であり、摂取量が多い人でも0.7%程度です。そのため、通常の食生活ならばトランス脂肪酸の摂取による健康への影響は少ないと考えられています。

トランス脂肪酸

だけじゃない!

飽和脂肪酸にも

注意が必要

トランス脂肪酸のほかにも注意が必要なのが飽和脂肪酸です。飽和脂肪酸の摂取が多くなる背景には、日本人の脂質摂取量全体の増加があります。脂質はヒトの体にとって重要な栄養素ですが、摂取量には注意が必要です。

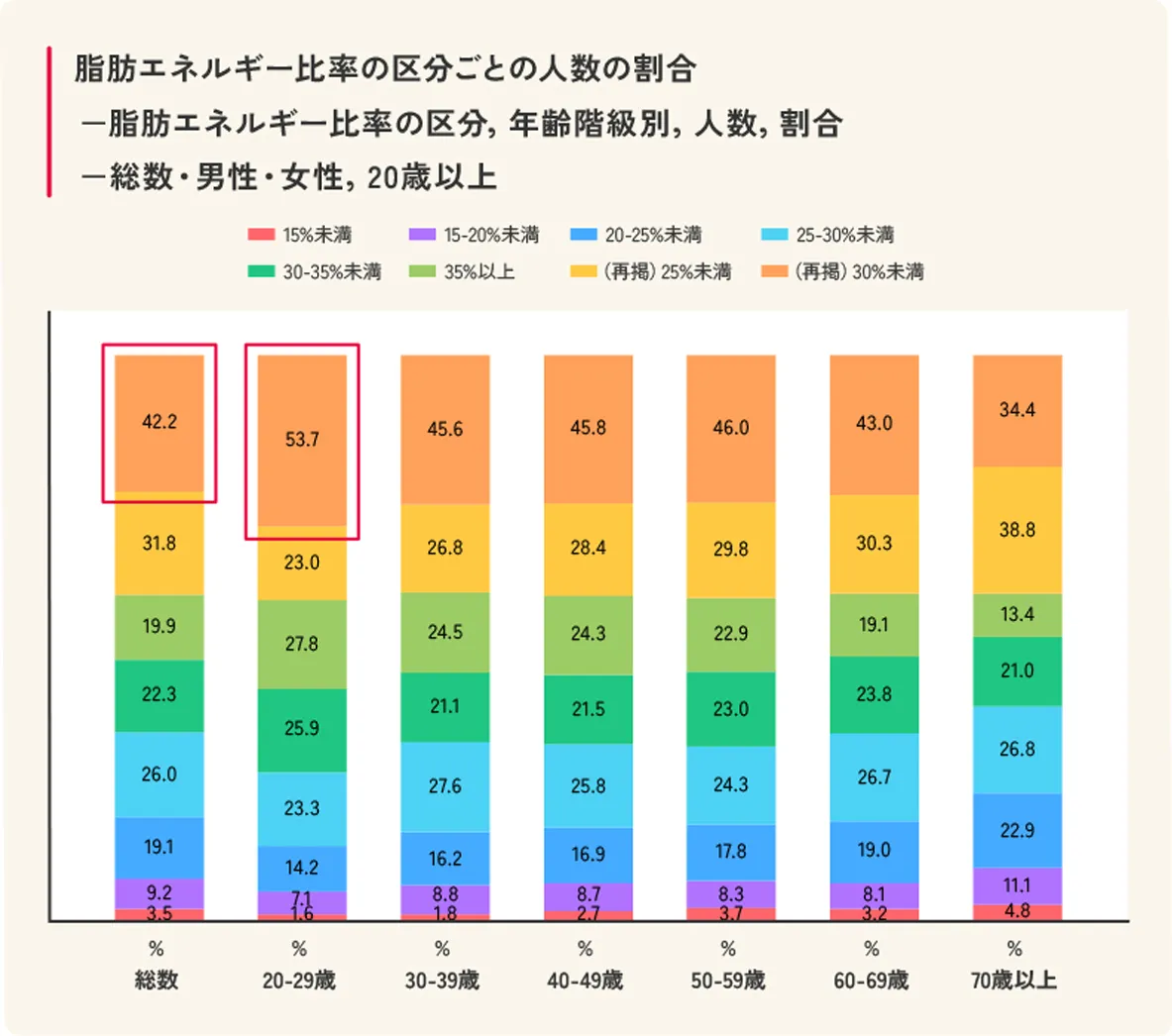

「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書において、日本人の脂肪エネルギー比率(総エネルギー摂取量のうち、脂肪から摂るエネルギーが占める割合)は20%以上30%未満が目標量とされています。

日本人の脂肪エネルギー比率は年々増加傾向にあります。厚生労働省による令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査では、脂肪エネルギー比率が30%を超えている人の割合が42.2%と半数近くまで増えました。20〜29歳だけで見ると53.7%と、すでに半数を超える割合となっています。

- “令和5年 国民健康・栄養調査報告”. 厚生労働省. 2023, 67. 厚生労働省, (2025.6.15参照).

また、先述したようにトランス脂肪酸の日本人の平均摂取量は海外に比べてまだまだ少なく、健康リスクにただちに影響を及ぼすレベルではありませんが、飽和脂肪酸の摂取量は基準値を超えているため、注意が必要です。

「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書では、飽和脂肪酸の目標摂取量を総エネルギー摂取量の7%以下としていますが、厚生労働省の調査では20歳以上の日本人の飽和脂肪酸の平均摂取量は総エネルギー摂取量の8%を超えています。

飽和脂肪酸の過剰な摂取は、血中のLDLコレステロールを増加させ、動脈硬化性疾患のリスクが高まることが知られています。トランス脂肪酸だけではなく、飽和脂肪酸の摂取量にも注意して、日々の食事における、脂質をはじめとした栄養のバランスを整えることが重要です。